График, которым описывается доходность гособлигаций в зависимости от срока, оставшегося до их погашения, может много сказать о состоянии экономики страны. При нормальном состоянии растущей экономики чем дольше времени остается до погашения облигаций, тем выше процент по ним. Отклонения от идеальной модели могут означать проблемы в экономике, и чем сильнее эти отклонения, тем серьезнее неурядицы. Какова доходность ОФЗ на сегодня по данным ЦБ РФ, что демонстрирует кривая доходности гособлигаций на настоящий момент.

Доходность ОФЗ на сегодня от ЦБ РФ

По состоянию на 27 августа 2018 года показатели доходности облигаций федерального займа, опубликованные на сайте Центробанка РФ, в зависимости от срока погашения следующие:

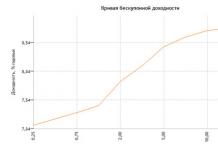

График доходности ОФЗ представляет собой следующую кривую:

Фото: cbr.ru

Фото: cbr.ru

Анализ кривой доходности говорит о том, что хотя в целом график близок к идеальному, характеризующему рост экономики, некоторые проблемы все-таки наблюдаются.

Речь в первую очередь о небольшом изломе, которые виден на самой вершине графика. Доходность ОФЗ снижается после пикового значения 8,79% годовых для облигаций сроком погашения через 15 лет. Облигации со сроком погашения 20 и 30 лет дают меньший доход.

Косвенно это говорит о том, что в долгосрочной перспективе инвесторы более уверены в экономике нашей стране, нежели чем в среднесрочной.

Еще более заметный излом в левой половине графика свидетельствует о том, что инвесторы с опасением смотрят на перспективы российской экономики далее чем через год. Риски вложения резко возрастают, растет и доходность ОФЗ.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com О чем говорит кривая доходности ОФЗ на сегодня

Таким образом, если анализировать график доходности ОФЗ с точки зрения того, как видят перспективы России участники рынка, для них довольно туманным выглядит все, что уходит за горизонт более года. Если в пределах одного года все более или менее понятно, а риски известны, то в дальнейшем все очень непредсказуемо.

Однако на долгосрочную перспективу, через 15 лет и более, инвесторы оценивают шансы на рост российской экономики как хорошие.

Снижение доходности ОФЗ на такой срок говорит о снижении рисков для инвесторов, хотя и о несущественном.

Вероятнее всего, резкий рост рискованности инвестиций в перспективах более года связан с непредсказуемостью политической ситуации. С одной стороны, российская власть в любой момент может предпринять негативные для своей же экономики и инвестиционной привлекательности страны шаги. С другой стороны, на это последует моментальный ответ других государств в виде санкций и другого рода обострения отношений. Пока эта ситуация не изменится, Россия будет оставаться своеобразной бочкой с порохом, инвестировать в которую можно лишь с большой осторожностью.

Следует политике увеличения продолжительности займов привлеченных средств. Деятельность государственного аппарата направлена на расширение перечня финансовых инструментов, с помощью которых проводится заимствование. В рамках этой политики в 1995 году, в июне месяце, состоялся выпуск ОФЗ. Это облигации федерального займа, но уже с переменным купоном.

Что такое ОФЗ?

Облигации федерального займа, или ОФЗ, - это один из видов в России, который выпускается Министерством финансов. По сути, облигации имеют стандартный формат, их особенность лишь в том, что надежность бумаг обеспечивается самим государством. Торговля активами проводится на Московской бирже. Покупку облигаций можно осуществить через любого брокера. Приобрести и хранить облигации ОФЗ могут как жители России, так и иностранные граждане. Цена за одну облигацию составляет 1000 рублей. В зависимости от определяется ее доходность, сопоставимая с современными депозитными программами. Основное предназначение этих ценных бумаг заключается в привлечении капиталов в бюджет страны.

Очередная ступень развития рынка

В России выпуском ОФЗ занимается исключительно Министерство финансов. Фактически это облигации, высокий уровень надежности которых обеспечивает российское государство. Торги с ОФЗ проходят в рамках Московской биржи. Приобрести активы можно через любого брокера. Покупателями и держателями ОФЗ могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица. За одну облигацию покупатели отдают 1000 рублей. Доходность торгового инструмента сравнима с доходностью банковского депозита. Выпуск обновленных облигаций в 1995 году ознаменовал ту стадию развития рынка, когда он готов принять долговые обязательства с продолжительностью более года. Участники торгов также уже обогатились опытом для того, чтобы оперировать новыми сложными инструментами. Нормативные документы и технологическая база были подготовлены очень быстро. В технологическом аспекте размещение облигаций, их обращение и погашение аналогичны процессам, связанным с ГКО.

Облигации с переменным доходом купонного типа

ОФЗ - это один из видов ценных бумаг, которые представлены в нескольких форматах. Популярностью пользуются бумаги с неизвестным купонным доходом переменного типа (ОФЗ-ПК). Документы предоставляют своим владельцам право время от времени получать процентную прибыль. Периодичность выплат может составлять два или четыре раза в течение года. Размер каждого из купонов ОФЗ-ПК оглашается непосредственно перед самым началом купонного периода, он зависит от текущей доходности выпуска ГКО, которые имеют практически идентичный период выплат с купонами. Допускается получение дисконта, если облигации федерального займа (ОФЗ) имеют стоимость размещения на первичном либо вторичном рынке меньшую, нежели стоимость их погашения, в том числе и по номиналу. ОФЗ - это ценные бумаги с номиналом в 1000 рублей со сроком действия от 1 года до 5 лет.

ОФЗ-ПД, ОФЗ-ФД и ОФЗ-АД: общее понятие

ОФЗ-АД, ОФЗ-ФД и ОФЗ-ПД - это облигации, которые относятся к категории ценных бумаг с известной купонной прибылью. Размеры бумаг оглашаются эмитентом еще до момента их выпуска, а их обладатели имеют полное право на получение систематического процентного дохода. Как и у предшествующей категории облигаций, предусматривается получение дисконта на идентичных условиях. В зависимости от типа актива, срок его обращения может варьироваться от 1 года до 30 лет. Номинал, за исключением ОФЗ-ФД, равен 1000 рублей. Для ФД номинал может варьироваться от 10 до 1000 рублей. Форма эмиссии является документальной. Хранение печатного актива является обязательным условием его погашения в дальнейшем.

Особенности выпуска

Для каждого выпуска облигаций характерно наличие государственного регистрационного кода, который аналогичен по структуре с кодом ГКО. Исключение составляет только второй разряд, свидетельствующий о типе ценной бумаги. Каждый выпуск ОФЗ, доходность по которым соответствует большинству депозитных программ, сопровождается выпуском Глобального сертификата, представленного в двух экземплярах, которые хранятся в депозитарии Министерства финансов. Купонный доход - это основное отличие облигаций от ГКО.

Рынок ОФЗ с плавающим купонным доходом

Размещение ОФЗ с плавающей ставкой на российском фондовом рынке стало свидетельством расширения сферы долговых обязательств с переменной Прорыв связан с тем, что все облигации такого типа в мире предоставляют возможность снизить процентный риск, который может быть обусловлен существенными колебаниями процентных ставок, характерных для долгосрочных инвестиций. Снижается вероятность потерь инвестора, который опасается их увеличения, и заемщика, который не желает их уменьшения.

В мире еще в 1996 году облигации с изменяющейся ставкой занимали порядка 46% рынка. В России популярность ОФЗ-ПД постоянно растет. Это говорит о том, что рынок подвергается кардинальным изменениям. Купонный доход становится очевиден не только в момент осуществления выплаты, но и при заключении договоров на вторичном рынке. Заключая сделку, покупатель должен не только оплатить облигации, ему нужно выплатить купонный доход, который должен соответствовать времени нахождения актива у продавца. Как и все ценные бумаги, ОФЗ-ПК облагается налогами в установленном законодательством порядке.

Участие иностранных инвесторов на рынке облигаций

Рынок ГКО-ОФЗ открыт для иностранных инвесторов. Председатели Министерства финансов РФ и представители ЦБ РФ расширили возможности западных капиталовкладчиков в направлении вложения средств в отечественные ценные бумаги. Отечественный сегмент для иностранных участников рынка является привлекательным по той причине, что покупка ценных бумаг, срок действия которых превышает один год, открывает определенные перспективы. Так, расчет за приобретенные активы может быть осуществлен в рублях и непосредственно с инвестиционного счета. Открыта возможность для дальнейшей конвертации рублевой прибыли в иностранные денежные единицы с репарацией прибыли соответственно. ГКО-ОФЗ - это прекрасная возможность полностью диверсифицировать риски по инвестиционному портфелю. На стадии становления рынка дилерам и инвесторам предоставлялась возможность осуществлять не только спекулятивные, но и арбитражные сделки.

Ставки рынка облигаций

Ставки рынка ОФЗ бывают постоянными и переменными. Постоянные или фиксированные ставки устанавливаются для каждого купонного периода каждого отдельного выпуска. Переменная ставка формируется с учетом официальных данных, характеризующих уровень инфляции. Ставка ОФЗ зависит в значительной мере от ЦБ. Разница между показателями составляет всего несколько пунктов. После весеннего сокращения ставки ниже 13% участники рынка продолжают ожидать снижения показателя. Об этом свидетельствует невысокий спрос на долговые обязательства. Так, в апрельском депозитном аукционе на сумму 110 миллиардов рублей со ставкой 12,5% удалось разместить всего 75 миллиардов при ставке в 13,02%. Что касается облигаций, рынок установил их доходность на уровне 10,72%. Спрос в три раза превысил имеющееся предложение. Не повляли на ситуацию перекрытые финансовые каналы связи в результате санкций со стороны Европы. Западные инвесторы, заинтересованные ставкой, продолжают активно принимать участие в торгах.

Каковы планы российского правительства?

Для правительства России рынок ОФЗ - это прекрасная возможность путем займа перекрыть В перспективе планируется выпустить ценные бумаги на сумму 250 миллиардов рублей, с чистым объемом привлечения в 112 миллиардов рублей. К настоящему моменту с начала года уже реализовано облигаций на сумму 93,3 миллиарда рублей при чистом объеме привлечения в минус 12,9 миллиардов рублей. Среди предполагаемого объема ценных бумаг активы на 150 миллиардов рублей будут иметь срок до пяти лет, на 80 миллиардов рублей планируется выпустить бумаги со сроком от 5 до 10 лет. Всего на 20 миллиардов рублей будет выпущено бумаг со сроком вращения более 10 лет. Большая часть бумаг в перспективе будет иметь плавающую ставку. По мнению экспертов, мартовские облигации, выпущенные ЦБ РФ, были слишком переоценены, и в связи с этим все участники торгов ожидают снижения их стоимости к концу весны. Доминирующее давление на облигации продолжает оказывать слабеющий рубль.

23.05.2013 – В середине весны 1997 г. на рынке ГКО/ОФЗ произошла очередная смена тенденций, ставший традиционным для последних лет период мартовской нестабильности, в текущем году связанный с ослаблением интереса к рублевым гособлигациям со стороны нерезидентов и острой потребностью эмитента в заемных средствах, был преодолен, увеличившиеся за это время до 31-36% годовых ставки по госбумагам вновь сделали последние привлекательными для инвесторов.

Как следствие, в течение всего апреля 1997 г. на рынке наблюдался постепенный рост котировок ГКО и ОФЗ. Доходность ГКО к погашению снизилась к концу месяца в среднем до 25% и 30% по неналоговым и налоговым облигациям соответственно, причем разница в ставках между близкими по срокам обращения ГКО этих двух видов также сократилась.

Стабилизация ситуации на рынке ГКО/ОФЗ в апреле объяснялась двумя основными причинами – возросшим спросом на гособлигации, предъявленным нерезидентами, и заметным урезанием объемов средств, привлеченным эмитентом в бюджет.

По некоторым оценкам, иностранные инвесторы в течение месяца направили на покупку рублевых госбумаг около 2 млрд. долл., чем существенно облегчили Минфину задачу рефинансирования предыдущих займов с одновременным снижением доходности ГКО.

В свою очередь, монетарные власти предприняли ряд шагов, направленных на повышение привлекательности вложений в гособлигации для нерезидентов. Прежде всего, здесь следует назвать анонсируемый Центробанком в начале апреля поэтапный план постепенной либерализации в текущем году процедуры вывода иностранного капитала с данного рынка с тем, чтобы в 1998 г. все подобные ограничения были полностью сняты и за Банком России остались только функции мониторинга счетов нерезидентов по операциям с ГКО/ОФЗ и установления квот на покупку ими гособлигаций.

Таким образом, предполагается, с одной стороны, отказаться от регулирования валютной доходности и сроков вложений для иностранцев, и с другой стороны, сохранить контроль за долей участия заграничных инвесторов на рынке внутреннего долга и тем самым попытаться обезопасить финансовую систему страны от возможных негативных последствий в случае неограниченного допуска нерезидентов на рынок ГКО/ОФЗ.

Другим важным нововведением, призванным повысить стабильность гособлигаций, в истекшем месяце стало ужесточение требований к первичным дилерам. Согласно новому договору о функциях первичного дилера, который будет действовать с 22 апреля по 30 октября 1997 г., банки должны выполнять более строги нормативы при подаче заявок на аукционы. Кроме того, в ближайшее время планируется обязать их поддерживать двухсторонние котировки облигаций определенных выпусков на вторичных торгах, постепенно расширяя круг котируемых ценных бумаг и регулируя спрэды и объемы операций.

По итогам месяца чистая выручка эмитента составила всего 1,6 трлн. руб. (6,9 трлн. руб. в марте), тем самым долгосрочная тенденция роста этого показателя, начавшаяся еще осенью прошлого года, была прервана. Однако на фоне официально признанного бюджетного кризиса этот факт следует считать признаком не столько снижения потребности Минфина в заемных средствах, сколько проведения более осторожной политики на рынке внутреннего долга и стремления не допустить здесь развития кризисных явлений, наметившихся вследствие масштабной эмиссии госбумаг в начале весны.

Сокращение объема чистой выручки наряду с возросшим притоком средств нерезидентов свидетельствует о продолжающемся замещении части отечественного капитала на рынке внутреннего долга иностранным. При этом считается естественным для нерезидентов вкладывать деньги в более долгосрочные ценные бумаги. Это позволило эмитенту в прошедшем месяце кардинально изменить структуру привлеченных в бюджет средств; впервые за последние полгода выручка от размещения ГКО оказалась отрицательной, а необходимые для погашения предыдущих займов по этим облигациям средства – 2,9 трлн. руб. – были получены за счет увеличения продаж ОФЗ.

В первом квартале 1997 г. диспропорция в выпуске облигаций с купоном и без резко усилилась, поэтому расширение эмиссии ОФЗ в апреле, без сомнения, можно считать довольно удачным шагом Минфина, которому ради сокращения темпов роста объема долга в дальнейшем придется так или иначе переориентироваться на выпуск преимущественно «длинных» купонных госбумаг.

Прямым следствием сокращения эмиссии госбумаг и снижения процентных ставок стало заметное уменьшение – с 5,6% до 4,1% за месяц, впервые в текущем году, – темпов роста облигационного долга. Более того, этот показатель не только не вырос, а напротив, опустился до минимального за последние несколько лет уровня.

По состоянию на 1 мая объем предстоящих погашений ГКО/ОФЗ (с учетом известных купонных выплат) увеличился на 11,4 трлн. руб. и достиг 291,6 трлн. руб. Таким образом, до конца первого полугодия плановая цифра – 296 трлн. руб., заложенная в бюджет и определяющая границу объема внутреннего долга на 1 января 1998 г. по статье ГКО/ОФЗ, будет превышена, и это в дальнейшем делает бессмысленным сравнение реальных показателей развития рынка гособлигаций с бюджетными проектировками, рассчитанными почти год назад.

Пользуясь благоприятной конъюнктурой, в апреле Минфин стал активнее предлагать инвесторам не только новые серии ОФЗ, но и более «длинные» ГКО: хотя минимальный срок на погашения размещенных в апреле ценных бумаг как на аукционах, так и на вторичных торгах по сравнению с мартом практически не изменился, среднее значение данного показателя возросло почти в полтора раза и составило 464 дня.

В результате целенаправленных усилий эмитента по реструктуризации внутренних заимствований временные характеристики облигационного долга в апреле вновь заметно улучшились – по состоянию на 1 мая его средний срок, рассчитываемый как взвешенное среднее всех сроков предстоящих погашений по доле в объеме выплат, возрос с 158,2 до 174,3 дня, достигнув нового рекордного значения.

В структуре долга несколько изменилось соотношение самых «коротких» и самых «длинных» облигаций : доля первых сократилась, а вторых – увеличилась, однако наиболее значительный сдвиг претерпел рубеж полугодовых выплат: за месяц доля погашений, которые необходимо произвести в течение ближайших 189 дней, уменьшилась почти на 5 процентных пунктов и достигла 63,2% — менее 2/3 суммарного объема облигационного долга.

Кроме того, к концу апреля более четверти всех предстоящих выплат оказались отложенными на 1998-1999 гг. Распределение долга по видам облигаций за истекший месяц также изменилось: перед майскими праздниками на ГКО приходилось 84,9% (86,6% месяцем ранее) всей суммы, около 1,5% занимали купонные выплаты и 13,6% — погашение ОФЗ.

Из-за календарных особенностей в апреле было проведено пять сдвоенных аукционов по размещению гособлигаций. Каждую среду инвесторам по традиции предлагались два выпуска госбумаг: один – большой по объему, на 6-7,5 трлн. руб. по номиналу – шел первым, другой – на 4 трлн. руб. – завершал аукционный день.

При этом, когда в середине месяца на аукционах выставлялись только ГКО, основной выпуск оказывался более «длинным», а меньшим по объему становился дополнительный транш размещенных ранее облигаций. Если же участникам рынка предлагалось приобрести двухлетние купонные госбумаги, то они продавались во вторую очередь, а вначале, реализовывался относительно крупный семи – двенадцатимесячный выпуск ГКО.

В видео рассказывается как рассчитать безрисковую процентную ставку. Разбирается на примере 5 методов оценки.

Безрисковая ставка – это процент доходности, который можно получить при работе с тем или иным финансовым инструментом. Основное условие – наличие нулевого кредитного риска. В качестве предмета инвестирования может выступать любой актив , инвестиции в который имеют минимальные риски для вкладчика. При этом на практике абсолютно безопасных финансовых инструментов не существует – риск есть всегда.

Безрисковая ставка на английском языке звучит как «Risk free rate» — ставка, свободная от риска.

Безрисковая ставка часто приравниваются а доходности безрисковых инвестиций. К примеру, в США – это 10-ти летние государственные облигации , риск вложений в которые считается минимальным, в России – государственные облигации ОФЗ, банковские вклады .

Суть безрисковой ставки

Вопрос прибыльности вложений и уровня риска для инвесторов становится все более актуальным. При этом основными показателями оценки являются два параметра – коэффициент прямой капитализации и ставка дисконта. При расчете каждого из параметров ключевое значение имеет именно безрисковая ставка прибыли.

Кроме этого, для моделей расчета ставки дисконтирования: арбитражного ценообразования, оценки капитальных активов и кумулятивного построения также отправной точкой является безрисковая норма доходности . При этом важно учитывать, что безрисковая ставка может быть двух видов:

— нарицательная безрисковая ставка представляет собой размер процентной ставки по основным типам инвестиций с минимальными рисками;

— реальная безрисковая ставка. Особенность этого параметра – учет текущего уровня инфляции. Расчет реальной ставки производится очень просто – из нарицательной (номинальной) ставки вычитается параметр текущей инфляции.

1. Для таких активов устанавливается долгосрочная ставка, в которой учтены все потенциальные риски.

2. Ставка 10-ти летних облигаций по своему временному диапазону почти идентична со ставкой инвестиционного портфеля ценных бумаг активов из индекса S&P 500. Кроме этого, ставка процента актива схожа по параметрам с премией за риск и бетой, характеризующих упомянутый выше портфель.

3. Ставка 10-ти летней облигации (в отличие от той же 30-ти летней) менее восприимчива к изменениям уровня инфляции. Следовательно, ее бета (параметр риска) будет ниже, чем у других активов. С другой стороны, премия за ликвидность 10-ти летней бумаги может быть немного ниже, чем у 30-ти летней. Но это уже деталь, которая в практическом применении не имеет значения.

Много вопросов возникает с расчетом премии за риск. Если в ценных бумагах США данный параметр, как правило, перед глазами, то для Европы его придется считать. Так для Германии премия за риск рассчитывается как разница между ставками государственных краткосрочных облигаций и уровня прибыли франкфурсткого фондового индекса за период (70-х-85-х годов прошлого века). При этом в среднем этот показатель составляет около 4%.

Что касается России, то здесь понятие безрисковой ставки можно использовать лишь формально. Как правило, расчет параметра производится на основе денежных потоков в долларах США. Но есть и свои инструменты повышенной надежности – это государственные ценные бумаги (ОВВЗ, ГКО, евробонды), валютные депозиты (к примеру, вклады в Сбербанк РФ) и прочие.

Основные цели применения безрисковой ставки

Безрисковая ставка – это точка отсчета для большинства инвесторов. С ее помощью можно рассчитать минимальный уровень прибыли от тех или иных вложений. В случае, когда инвестиционный портфель дает доход ниже уровня безрисковой ставки, то он считается неэффективным и обязательно пересматривается.

Вот почему при оценке инвестиций в ставку дисконтирования закладывается безрисковая ставка процента и премия за риск. Сам принцип расчета прост. Ставка дисконтирования представляет собой сумму премии за риск и безрисковой процентной ставки. При этом премия за риск включает в себя самые различные виды рисков – макроэкономические, технические, производственные и отраслевые.

В последние годы безрисковую ставку все чаще можно встретить в различных инвестиционных моделях – оценки цены (DCAMP, WACC, CAMP и прочие), а также оценки эффективности вложений (PI, DPP и прочие).

Как определить безрисковую процентную ставку?

Перед тем как переходить к анализу и расчету параметра, важно определиться с активами. Вы должны понимать, какой актив является безрисковым. Такие интрументы должны удовлетворять трем основным условиям:

— иметь конкретную доходность, о которой инвестор может узнать заранее (до совершения вложений);

— обладать минимальным уровнем риска в отношении потери капитала (даже при условии форс-мажорных обстоятельств);

— иметь продолжительный период обращения, соизмеримый со сроком работы оцениваемой компании.

Перечисленные выше условия хорошо известны и подробно изложены в книге «Инвестиции» трех мастеров инвестиций – Бейли, Александера и Шарпа.

Часто к безрисковым относят ценные бумаги, которые гарантируют стабильную прибыль и минимальную вероятность неуплаты. При этом ценные бумаги, выпущенные юрлицами, априори не могут быть безрисковыми. Следовательно, к таким инструментам можно отнести лишь государственные ценные бумаги.

Но даже в случае с государственными облигациями есть следующие риски:

— ставки реинвестирования. Суть такого риска – непредсказуемость поведения инвестора, который может вложить полученные деньги по завершению срока действия ценной бумаги. Такой риск актуален в случае, когда срок погашения актива меньше, чем планируемый срок вложений участника рынка;

— процентной ставки. Всего есть риск изменения ставки процента после покупки ценной бумаги. Если инвестор планирует инвестировать деньги на срок меньший, чем срок погашения актива, то такое вложение сложно назвать безрисковым. Он не знает, какой будет ставка по завершению периода владения активом.

Лучший вариант – выбор ценных бумаг, которые по сроку погашения совпадают со сроком вложений самого инвестора. При этом обязательное условие – оценка безрисковой ставки, которая должна проводиться с учетом двух видов ставок – валютных и рублевых. Для расчета можно использовать формулу, которая была выведена еще И. Фишером в 30-х года 20 века:

Где Rр – это реальная ставка, Rн – номинальная ставка, а J инф – это параметр, учитывающий уровень инфляции (за год).

Для перевода рублевой безрисковой ставки в долларовую можно использовать следующие формулы:

, где Dv, Dr – валютная и рублевая безрисковая ставка соответственно, а Kurs – темп курса валют (выражается в процентах).

Для оценки безрисковой процентной ставки в России принято использовать пять инструментов:

— облигации РФ государственного образца;

— ставку рефинансирования Банка Росcии;

— ставки по межбанковским займам (MIACR, MIBOR, MIBID);

— облигации некоторых западных стран, LIBOR;

— депозитные вклады наиболее надежных банков России.

Рассмотрим каждый из вариантов более подробно:

1. Государственные облигации РФ

представлены, как в валютном, так и рублевом эквиваленте. При этом можно выделить несколько основных типов бумаг:

— ГДО

– это облигации, кредит по которым производится на 30-ти летний период. Период действия ценных бумаг – с 1 июля 1991 года по 1 июля 2021 года. Выпуск ценных бумаг производится в виде бланков с купонами. Продажа облигаций возможно только среди юридических лиц. Доход по облигациям выплачивается один раз в год, выплата производится по безналичному расчету. Деньги переводятся на счет держателя ценной бумаги.

В отличие от облигаций, которые мы рассмотрим ниже, ГДО почти не пользуются популярностью. На вторичном рынке этих ценных бумаг не найти. Основной спрос формируется страховыми фирмами, которые обязаны размещать десятую долю своих резервов в государственных облигациях;

— ОГСЗ

– краткосрочные долговые бумаги государственного образца. Цель выпуска – привлечение средств населения для латания «дыр» в бюджете. Срок обращения обычно – 1-2 года. Первый выпуск датируется 1995-м годом;

— ГКО

– один из самых востребованных видов облигаций. Имеет краткосрочный характер, поэтому в качестве безрисковой ставки ее применение нецелесообразно. Выпуск ГКО находится под контролем Минфина РФ;

— ОФЗ или Облигации Федерального Займа

. Выпуском облигаций занимается Минфин России. Функции обслуживания выполняет ЦБ РФ. В роли держателей облигаций могут выступать граждане РФ и иностранцы, физические и юридические лица. Их есть три вида:

— ОФЗ- ПК – появились в обороте с 1995 года и на сегодня их почти не осталось. При расчете безрисковой ставки они не используются;

— ОФЗ-ПД – облигации с постоянной купонной прибылью. Первый выпуск – 1996 год. Срок обращения – от года до трех лет;

— ОФЗ-ФД – ценные бумаги с фиксированной купонной прибылью. Начало выпуска – 1999 год. Период обращения – 4-5 лет.

По сути, величина безрисковой процентной ставки составляет 10,48% (долгосрочная ставка). При этом из всех перечисленных выше инструментов лучшие варианты – ОФЗ-ПД и ОФЗ-ФД.

Более перспективно выглядят ОВВЗ – облигации внутреннего валютного займа. Срок погашения в каждой из бумаг отличается, но для расчета безрисковой ставки лучше брать облигации с максимальным сроком погашения. Но в сравнении с еврооблигацией уровень риска ОВВЗ выше.

Еврооблигация — это ценная бумага, которая выпускается правительством России, корпоративными и муниципальными компаниями для размещения вне РФ. Выпуск последних стартовал с 1996 года. За следующие годы объем выпуска постоянно увеличивался. Всего за три следующих года с 1996 по 1998-й в РФ было выпущены еврооблигации Ликвидность таких бумаг обусловлена большим числом инвесторов.

2. Ставка рефинансирования РФ

– это определенный процент, под который ЦБ РФ кредитует другие коммерческие финансово-кредитные организации по программе рефинансирования. Эту ставку можно использовать как один из главных ориентиров для привлечения капитала и его дальнейшего размещения. По закону РФ кредиты ЦБ РФ выдаются на срок до шести месяцев. Следовательно, данный инструмент сложно назвать безрисковым.

Ставка рефинансирования ЦБ РФ не меняется уже в течение последних трех лет и составляет 8,25%.

3. Всего на рынке Росси представлено три вида межбанковских кредитов – MIACR, MIBID и MIBOR. Расчет ставок проводится, начиная с 1996 года. На сегодняшний день уровень этих ставок составляет:

При этом безрисковая ставка (для максимального периода) по MIBID – 13,18%, а по MIBOR -15,18%. Минус межбанковских кредитных ставок в том, что они имеют краткосрочный характер. Кроме этого, в процессе оценки доходности закладывается и риск невозврата кредита, поэтому рассматривать данный процент за основу не стоит.

4. Облигации некоторых западных стран

– еще один перспективный вариант. Часто предлагается использовать ставку Лондонского межбанковского рынка LIBOR, но по причине ее краткосрочности этот вариант выглядит малоперспективно.

Более интересны 10-ти летние облигации США (о них мы уже упоминали выше). Их доходность к погашению составляет 2,21%. Из наиболее надежных стран можно выделить Великобританию (1,98%) и Японию (0,37%). Таким образом, безрисковая процентная ставка находится в диапазоне от 0,37 до 2,21%.

5. Депозиты в надежных банках России.

Здесь применение ставок является ограниченным по двум причинам. Во-первых, длительность депозитов в среднем не очень велика и ограничивается 3-5 годами. Во-вторых, риск таких инвестиций выше, чем у вложений в государственные облигации. Но на практике для оценки безрисковой ставки депозиты крупных банков России все-таки используются.

К наиболее надежным можно отнести Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и ВТБ-24. Средняя ставка долгосрочных депозитов в рублях составляет – 11-12%, в валюте – 7-8%

Таким образом, к инструментам наибольшей надежности (условно безрисковым), которые можно использовать для определения безрисковой ставки, можно отнести:

— государственные облигации в рублях — ОФЗ И ГКО;

— государственные облигации в валюте – еврооблгиации и ОВВЗ;

— ставки по вкладам Сбербанка РФ и других наиболее надежных банков России.

Расскажем про методы оценки безрисковой ставки доходности. Безрисковая ставка

является неотъемлемой частью многих финансовых моделей: средневзвешенной стоимости капитала (WACC), модели оценки капитальных активов (CAPM), коэффициентах оценки эффективности инвестиционных проектов(NPV, DPI, DPP) и т.д. Она позволяет сравнивать между собой различные инвестиционные проекты по норме доходности.

Безрисковая ставка доходности. Определение

Безрисковая ставка (англ. Risk Free Rate) – это норма прибыли, которая может быть получена по финансовому инструменту, кредитный риск которого равен нулю. Вместо финансового инструмента может выступать актив с максимальной степенью финансовой надежности, риск банкротства которого минимален. Следует отметить, что хоть и рассматривается доходность по абсолютно надежному финансовому инструменту, на практике, финансовые риски существуют всегда.

Цели использования безрисковой процентной ставки

Безрисковая процентная ставка используется инвесторами для оценки минимального возможного уровня доходности своих инвестиций. Если инвестиционный проект приносит норму доходности ниже чем безрисковая ставка, то данный проект отвергается, ведь уровень его рисков выше, нежели уровень риска по безрисковым активам. Поэтому при оценке инвестиционных проектов инвесторы в ставку дисконтирования закладывают как безрисковую процентную ставку, так и дополнительную премию за риск. Ниже приводится формула расчета ставки дисконтирования (ожидаемой доходности) с премиями за риск.

Ставка дисконтирования = Безрисковая процентная ставка + Премия за риск

Премия за риск может включать различные производственные, технические, макроэкономические, отраслевые и иные риски. Так как безрисковая ставка доходности входит в ставку дисконтирования, то она используется во многих финансовых и инвестиционных моделях:

- В моделях оценки эффективности инвестиционных проектов (NPV, PI, DPP )

- В моделях оценки стоимости (WACC, CAPM, DCAPM, G-CAPM и т.д. )

Существующие методы оценки безрисковой процентной ставки

Рассмотрим существующие современные подходы и методы по оценке безрисковой процентной ставки на основе:

- Доходности по банковским вкладам.

- Доходности по государственным ценным бумагам.

- Доходности по иностранным государственным ценным бумагам.

- Процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ.

- Процентной ставки по межбанковским кредитам.

Разберем более подробно на практике, как рассчитать безрисковую процентную ставку по данным методам.

Расчет безрисковой процентной ставки по доходности в банковский вклад

На практике инвестиционного анализа за безрисковую ставку иногда принимают доходности по вкладам в банк. Это самый простой и быстрый способ оценки процентной ставки. Как правило, используют проценты по вкладам в наиболее надежные банки РФ: Сбербанк (более половины акций принадлежат государству), Альфа-банк, Газпромбанк и т.д. Итак, разберем подробно, как можно быстро оценить безрисковую процентную ставку по банковским вкладам. Для этого воспользуемся сервисом banki.ru. Выберем раздел «Банки России».

Выбор максимально надежных банков

Как мы видим, первые три места занимаются следующие банки: «Сбербанк», «ВТБ» и «Газпромбанк». Данные банки имеют максимальный рейтинг надежности и имеют процентные ставки по вкладам в размере 10-12%. Данные процентные ставки можно считать безрисковыми. Следует отметить, что ставки меняются в зависимости от экономической ситуации, поэтому и изменяются размер безрисковых ставок.

Расчет безрисковой ставки на основе доходности государственным ценным бумагам – ГКО и ОФЗ

В данном методе безрисковая ставка доходности соотносится с доходностью по государственным ценным бумагам (ГКО – государственные краткосрочные бескупонные облигации, ОФЗ – облигации федерального займа). Данные долговые обязательства выпускаются Министерством финансов РФ и имеют максимальную степень финансовой надежности. Для того чтобы определить данную доходность необходимо зайти на сайт ЦБ РФ «Ставки рынка ГКО-ОФЗ ». Всегда следует учитывать, что данная ставка сильно меняется в условиях финансовых кризисов.

Для того чтобы определить процентную ставку по государственным ценным бумагам необходимо зайти в раздел «Базы данных» и выбрать подраздел «Ставки рынка ГКО-ОФЗ» на официальном сайте ЦБ РФ. На рисунке ниже показан результат определения безрисковой процентной ставки в соответствии с доходностью ГКО-ОФЗ. В настоящее время она составляет 14,5%.

Расчет безрисковой ставки на основе доходности по иностранным государстваенным облигациям

Следующий способ, который часто используют на практике – это соотнесение безрисковой ставки с доходностью по государственным облигациям США за 10 или 30 лет. Экономика США оценивается международными рейтинговыми агентствами Moody’s, Standard&Poors’ и Fitch как максимально надежная, страновой кредитный рейтинг составляет ААА. Для того чтобы получить доходность по государственным облигациям США воспользуемся сервисом investfuture.ru. В разделе «Макроэкономика» выбираем раздел «Доходности гособлигаций».

Использование сервиса InvestFuture для расчета безрисковой ставки

Выйдет следующая форма по ведущим странам и средней доходности по десятилетним государственным облигациям. Можно выделить наиболее надежные страны – США, Великобритания и Япония. В итоге безрисковая процентная ставка равна доходностям облигационных займов и составляет от 0,45 до 2,05%.

Если выбрать отдельно страну, то можно проанализировать динамику изменения процентной ставки по годам. Как видно из рисунка ниже процентная ставка по 10-ти летним государственным облигациям США изменялась в диапазоне от 1,5 до 3% за последние два года.

Изменение доходности гособлигаций США (безрисковой ставки)

Расчет безрисковой процентной ставки по ставки рефинансирования

Следующий способ оценки безрисковой процентной ставки является сопоставление ее со ставкой рефинансирования. Ставка рефинансирования – это процентная ставка, по которой ЦБ РФ кредитует коммерческие банки. Информация по ставки рефинансирования ЦБ РФ можно получить на сайте. Для этого в главном меню сайта необходимо выбрать раздел «Статистика» и в нем «Инструменты денежно-кредитной политики Банка России и показатели ликвидности банковского сектора».

В появившемся окне в его верхней части будет ссылка на статистику изменения ставки рефинансирования. На текущий момент ставка рефинансирования составляет 8,25%. Данная ставка может быть использована как безрисковая процентная ставка.

Ставки рефинансирования ЦБ РФ (безрисковой ставки)

Расчет безрисковой процентной ставки по межбанковским кредитам

Следующий способ оценки безрисковой процентной ставки является соотнесение ее со ставками по межбанковским кредитам – MIBOR, MIBID,MIACR. Данные ставки рассчитывается ЦБ РФ с 1996 г. и представляют собой средние кредиты ведущих банков РФ для других банков. Для расчета ставок необходимо перейти на официальном сайте ЦБ РФ в раздел «Ставки межбанковского кредитного рынка ». На рисунке ниже показаны процентная ставка MIBID (средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов), по которой ведущие банки кредитуют других участников банковского рынка.

Расчет безрисковой процентной ставки доходности по размеру межбанковских кредитов

Аналогично ниже показаны процентные ставки для MIBOR, MAICR и т.д. В результате анализа межбанковского рынка кредитования безрисковая ставка составляет 16,36%.

Анализ методов и оценок безрисковых процентных ставок

В таблице ниже приводится сравнение безрисковых процентных ставок по рассмотренным методам. Как мы видим, ставка находится в диапазоне от 8,25 до 16,35%. Поэтому делая анализ оценки эффективности инвестиций необходимо учитывать минимальный уровень безрисковой ставки как критерий исключения неэффективных инвестиций.

| Метод расчета безрисковой процентной ставки по | Размер безрисковой процентной ставки |

| Доходности по банковским вкладам. | 10-12% |

| Доходности по государственным ценным бумагам. | 14,5% |

| Доходности по иностранным государственным ценным бумагам. | 2% в валюте |

| Процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ. | 8,25% |

| Процентной ставки по межбанковским кредитам. | 16,35% |

Резюме

Существует множество различных методов расчета и оценки безрисковой ставки, в данной статье мы рассмотрели наиболее часто используемые в финансовой и инвестиционной практике. Безрисковая процентная ставка является минимально допустимым уровнем осуществления инвестиций в тот или иной инвестиционный проект. Любая безрисковая процентная ставка не гарантирует на 100% надежность вложения, ведь финансовые риски существуют всегда и везде. Используйте данные методы в своем инвестиционном анализе, с вами был Иван Жданов.